Viernes, 18 Julio 2025

¡Descubre Bocagrande! Más que una playa, un hogar en movimiento

Por Alexander Campos Sandoval y Manuel José Cárdenas Martínez

En las veredas costeras de Tumaco, donde anida la tortuga caguama y una vez al año aparece la ballena jorobada, los tupidos manglares se alzan como fortaleza viva, y el pescador apuesta su destino al vaivén de las mareas.

Descubre la riqueza de un territorio biodiverso, donde una comunidad hace frente a la desigualdad forjando su futuro entrelazado y fuerte, como las propias raíces del mangle.

Este especial cuenta la historia de una comunidad pujante que busca desarrollar su territorio y subsistir en él a base de pesca y turismo. También es una guía para viajeros. Aquí descubrirás el modo de vida, los saberes y los profundos desafíos económicos, sociales y ambientales de los habitantes de uno de los paisajes más dinámicos del Pacífico colombiano.

- Vida diversa: tesoros naturales, especies únicas de crustáceos, aves que anidan entre manglares y moluscos que tapizan la costa.

- Playas cambiantes: un mar que muta durante el día y transforma lentamente el hábitat de sus pobladores.

- Gente y territorio resilientes: retrato de un pueblo tenaz, que adapta su forma de vida para hacer frente al aislamiento y al embate del océano.

- Experiencias más allá de la playa: vive el territorio de la mano de quienes lo conocen; nativos que te aproximan a toda la vida que resguarda el manglar.

- Tradición gastronómica, también en movimiento: una cocina que es memoria, subsistencia y arte, y que sobrevive a diversas amenazas.

- Romper el molde: ¿Qué tanto sabes o conoces de Tumaco? Un apartado para desmitificar el territorio que avanza pese a distintos problemas sociales.

Vida diversa: tesoros de la naturaleza resguardados en un solo lugar

Escucha el llamado de la ballena jorobada: visita Bocagrande, al menos, una vez al año. Entre julio y agosto las cálidas aguas del Pacífico son el escenario al que acude el colosal mamífero para dar a luz a sus crías.

Antes y después de la temporada, una vibrante biodiversidad se expresa también a diario en espectáculos más discretos. La arena de pronto gana forma y movimiento. Emerge corriendo por la costa. Son realmente las jóvenes canquiguas, uno de los quince distintos crustáceos que comúnmente se encuentran en las veredas de Tumaco. Durante la primera parte de su vida los individuos de esta especie se mimetizan con el gris escarchado de la orilla del mar.

El Cangrejo Playero (Ocypode gaudichaudii) es una especie que habita desde las costas de El Salvador hasta Chile en el océano Pacífico. En la foto se puede apreciar un ejemplar avistado en la isla de Bocagrande, Tumaco. Fotografía: Manuel José Cárdenas Martínez.

Entretanto, el avistador de aves podrá encontrar, perplejo, que en pocos metros conviven el colibrí y la garza, el carpintero y el pelícano, el loro y el gavilán. La combinación entre manglar y playa alimenta la convivencia de casi medio centenar de especies, entre residentes y migratorias, que acompañan al pescador y le ofrecen su canto, o revolotean la vegetación atestada de mariposas.

Tanto el prado como la arena aparecen alfombrados por el caparazón de los moluscos bivalvos: almejas, conchas y sangaras que el artesano y el coleccionista recolectan con idéntico celo.

El mayor de los tesoros del territorio es la vegetación que dibuja límites al camino del agua. Espesos cordones de manglar que duplican el tamaño de la isla caribeña de San Andrés, con 4.893 hectáreas compuestas por las siete especies de mangle que se encuentran en Colombia: rojo, concha, piñuelo, nato, blanco, comedero y jelí.

El mangle rojo (Rhizophora mangle) es la especie de manglar más alto del mundo, con una medida que puede llegar hasta los 65,2 metros de altura. En Tumaco esta especie cumple un rol vital en la preservación de la biodiversidad del pacífico colombiano. Fotografía: Manuel José Cárdenas Martínez.

De esta riqueza natural ha derivado su sustento la población local, cuya tradición de pesca y recolección de crustáceos ha permitido que la biodiversidad perdure desde el asentamiento de las primeras comunidades entre los siglos XVII y XVIII. Hoy en día unas 300 familias dependen del manglar. Así lo explica Freddy Caicedo, líder del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera (CCBMF), organización que coadministra junto a Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) el Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) al que pertenecen las playas:

“El ecosistema de manglar es abundante. Debajo de las raíces está la salacuna de las especies que nosotros prácticamente capturamos día a día y de las que nuestras familias se alimentan. Están la piangua, el churo, el almejón, la cholga, la blanca, la meona, la chiripiangua, el pateburro”.

Este paisaje y la vida que alberga están amenazados, entre otras, por la tala para venta de carbón. Una actividad económica que para 2022 dejaba 15 hectáreas deforestadas, tendientes a la restauración. Aunque este tipo de aprovechamiento solventa la economía de algunos hogares, implica la destrucción del hábitat de las especies de las que dependen muchos otros.

La tala descontrolada de manglar representa no solo una amenaza a la biodiversidad; también la pérdida de la barrera natural que protege a las comunidades frente a eventos climáticos extremos. Fotografía: Manuel José Cárdenas Martínez.

A los locales les interesa conservar esta particular vegetación y también a otras entidades. El Banco Mundial alertó que el 19% de los manglares del planeta desaparecieron entre 1980 y 2005. Una pésima noticia considerando los diversos servicios ecosistémicos que brindan, entre los que cuenta la función de barrera natural para las costas.

En respuesta, la comunidad agrupada en el Consejo Comunitario Bajo Mirá y Frontera (CCBMF), junto al Consejo Comunitario del Río Patía Grande (ACAPA), adelanta esfuerzos de conservación para reducir la tala, ofreciendo proyectos productivos como alternativa a la fabricación de carbón, con el fin de desestimular la deforestación. A ese horizonte apunta el fortalecimiento de las iniciativas turísticas porque, como concluye Freddy, “el turismo nos enseña a conservar, a cuidar y a proteger. ¿Por qué? Porque si yo conservo, tengo una riqueza que mostrar”.

Actualmente los consejos comunitarios Bajo Mira y Frontera (CCBMF) y el Consejo Comunitario del Río Patía Grande (ACAPA) adelantan esfuerzos para mitigar la tala del manglar. Fotografía: Alexander Campos Sandoval.

Playas cambiantes: un paisaje nuevo en cada visita

La altura del mar Pacífico es distinta durante el día. Con la marea baja de la mañana verás oleadas rojas de cangrejos sobre la arena húmeda y, después, podrás refrescarte con la marejada alta de la tarde.

Un grupo de cangrejos playeros (Ocypode gaudichaudii) camina rumbo al mar pacífico. Fotografía: Manuel José Cárdenas Martínez.

En Bocagrande y sus veredas vecinas, los lancheros aprovechan las aguas altas para moverse entre los esteros, mientras las piangüeras trabajan durante las horas secas rebuscando conchas entre los lodos del manglar.

Es común que el territorio presente un continuo movimiento. Tanto o más se transforma la costa al pasar de los días: o bien las poderosas olas rompen arrancando la orilla, o bien los sedimentos se acumulan creando bahías nuevas.

Era el año 2022 cuando Gloria Palacios de Murillo, administradora del Hotel y Restaurante María del Mar, clavó una estaca en la arena durante la ‘puja’, como denominan los locales al período creciente del océano. Cada semana contaba pasos entre su señal de madera y el borde de la playa, para encontrar una distancia cada vez más corta.

La bocana, una entrada caudalosa del mar que asemeja un inmenso río fluyendo hacia el territorio, parecía perseguir al hotel y a Gloria. Entonces tuvo que desplazar las cabañas de alojamiento durante los años anteriores y, al momento de clavar la estaca, temía que se las llevara el oleaje, con la sigilosa furia de su avance.

“Dejémoslas ahí, que el mar no llega”, le decían a la administradora los trabajadores confiados. “No, señor. Desbarátelas” replicaba ella, consciente de que el agua le quitaba semanalmente entre 10 y 15 pasos a su medición particular.

Los fenómenos de erosión y acreción, responsables del constante movimiento de las playas, son monitoreados por Parques Nacionales Naturales de Colombia y por el Centro de Investigaciones Oceanográficas del Pacífico. Sin embargo, ambas entidades explican que es inviable hacer una medición constante y zonificada del problema, debido a la gran extensión del territorio y al tiempo de procesamiento que requieren los análisis.

Por tanto, la medición de urgencia que realizó Gloria permitió al hotel retroceder a tiempo desde la costa, antes de que sus edificaciones colapsasen en el océano, cuyo lenguaje ya había aprendido por tanto huir de la bocana: “el mar te va viniendo, te va viniendo, y si él encuentra un obstáculo, empieza a hacerte más fuerte la erosión”, explica.

La erosión costera es un fenómeno natural que consiste en el desgaste y pérdida de tierra debido a la acción de las olas, las corrientes, el viento y otros factores naturales, incluyendo el aumento del nivel del mar como consecuencia del calentamiento global. Fotografía: Manuel José Cárdenas Martínez.

La memoria colectiva de los habitantes de las veredas que hoy integran el DNMI remite al maremoto de 1979. Olas de hasta tres metros de altura arrasaron numerosos pueblos del Pacífico colombiano. El Bocagrande viejo que los nativos recuerdan como un importante enclave turístico desapareció bajo el rotundo mar.

La comunidad fue reubicada lejos de la costa pero, según su propio testimonio, “no se enseñó” a vivir ahí. Se hicieron nuevos asentamientos costeros, como El Rompido y Bocagrande, que empezaron como grandes caseríos, pero durante lo corrido del nuevo milenio se han desmigajado ante el avance lento e implacable del océano.

Evolución de la erosión costera en la playa de Bocagrande 2009, 2017, 2023. Imágenes tomadas de Google Earth Timelapse.

Pese a la inclemencia de las olas, cerca de la orilla de Bocagrande permanecen dos tradicionales hoteles: Los Mellizos y Las Lilianas. A pocos pasos de sus alojamientos se abre la irrefrenable y hermosa inmensidad del Pacífico.

Por su parte, ante la constante amenaza del mar, Gloria percibió que a su alrededor el manglar permanecía imperturbable. Ocasionalmente durante la puja se ven allí algunos árboles tronchados, pero en el frondoso bosque se alzan gigantes los mangles rojos, que pueden vivir entre 50 y 100 años. “Este el sitio apropiado”, concluyó la administradora oriunda de Tumaco, “porque eso significa que resistió el maremoto”.

Las cabañas fueron desarmadas y construidas una y otra vez, cada vez más lejos de la orilla hasta definitivamente abandonar la costa y resguardarse en las entrañas del manglar, conectando el hotel con la playa a través de un breve sendero ecológico, que atraviesa la vegetación que ahora cumple su papel como barrera natural.

Y como si expresara la aprobación del mar, cuando la construcción finalizó dentro del bosque, la bocana se fue.

Gente y territorio resilientes

“En la vida del pescador hay momentos buenos y malos. Así como hay semanas enteras en que no se levanta ni para un tinto, hay un solo día en que usted lo pesca todo. Así es la pesca. La pesca es como la muerte”.

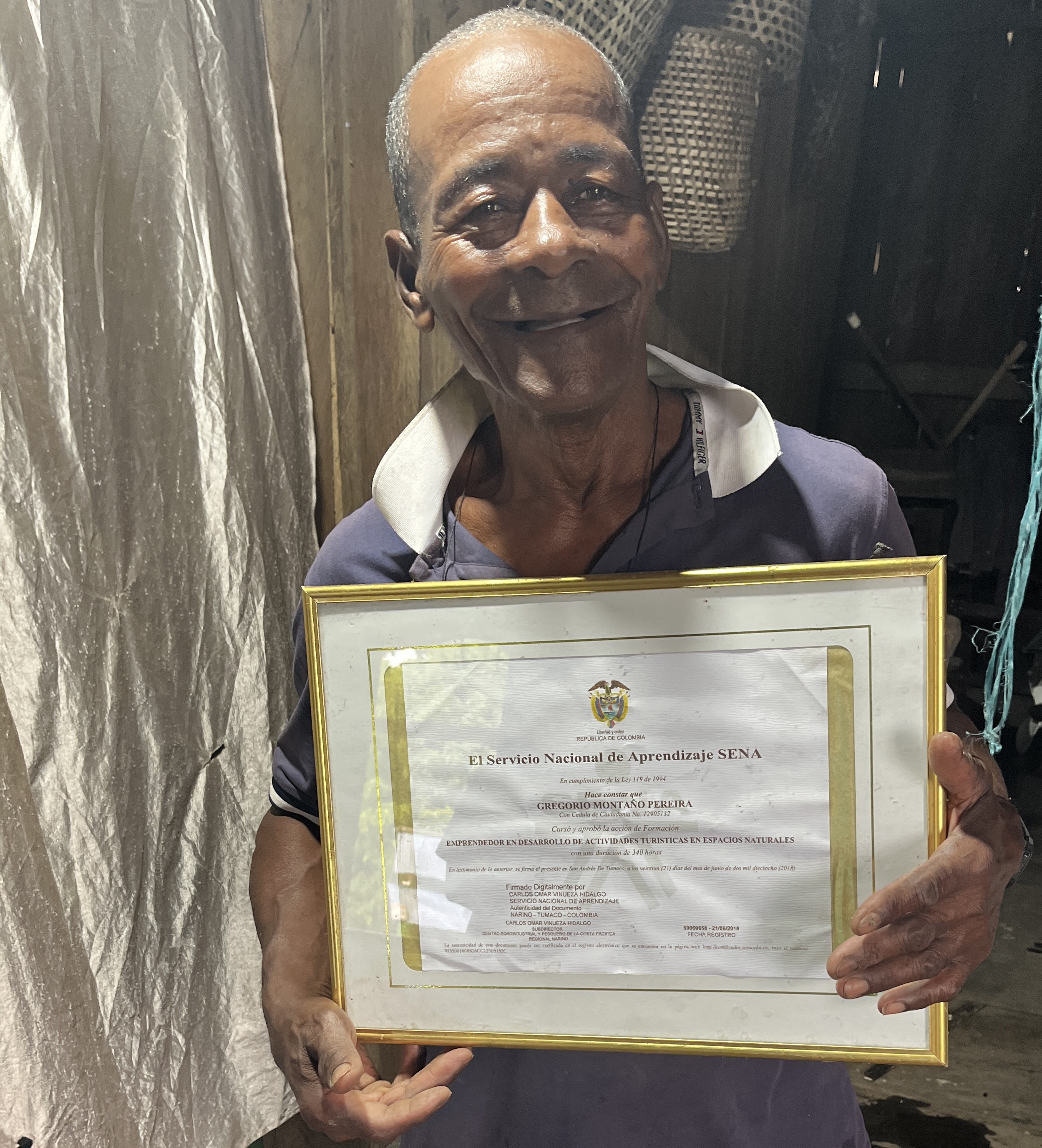

Con esas palabras describe su oficio Gregorio Montaño, conocido en la vereda Vaquería Colombiagrande como don Gobio. Con 73 años se mueve ágil y activamente en su modesta cabaña, mostrando la amplitud de su sonrisa.

Cada día se despierta a las 2 de la madrugada y toma algo caliente. “Así sea un agua vacía, pero me la tomo”, dice entre risas. Con eso en el estómago sale de pesca, a intentar por 4 o 5 horas que los animales piquen en las trampas o caigan en la red. “A veces me va mal con el calandro. Entonces vengo, cojo una atarraya y me voy con ella. Pero la comida, de que llega, llega”.

Tanto la labor como el optimismo de don Gobio son representativos de la población tumaqueña, cuya principal actividad económica es la pesca y cuya informalidad laboral sobrepasa el 80%, según una encuesta publicada a finales de 2024 por el Centro de Estudios de Desarrollo Regional de la Universidad de Nariño.

La pesca es la principal actividad económica y fuente de sustento de las comunidades de las veredas tumaqueñas pacífico tumaqueño. Los pescadores no tienen horario laboral definido, trabajan de acuerdo a la marea. Fotografía: Alexander Campos Sandoval.

“Coja o no coja, tiene que ir”, sentencia el experimentado pescador acerca de la disciplina que requiere su trabajo. También explica que no hay un solo modo de llevarlo a cabo, pues mientras algunos pescan en aguas bajas, otros lo hacen en la marea. La diferencia está en contar o no con una lancha a motor, que en el trayecto de una vereda a otra puede consumir entre 50 y 100 mil pesos de combustible; el ir y volver del casco urbano, ubicado aproximadamente a 30 minutos, puede rozar los 200 mil.

Los altos costos del desplazamiento fluvial quizá expliquen por qué muchas familias prefieren asentarse a la orilla del mar, pese a los riesgos para su patrimonio por cuenta del oleaje. Vivir junto al océano ofrece al pescador un acceso directo a su trabajo, que reduce los costos de bordear el manglar cada mañana para emprender la pesca.

Dicha barrera económica se agrava al considerar que Tumaco tiene una baja accesibilidad a centros económicos, según el informe “Trayectorias: Prosperidad y reducción de la pobreza en el territorio colombiano”, elaborado por el Banco Mundial. Además, la amenaza de una inundación grave, por la que el municipio está en constante alerta, podría dejar a esta población completamente desconectada.

Como pueblo costero, Tumaco se encuentra en peligro constante de sufrir un tsunami, como el ocurrido el 12 de septiembre de 1979, cuyo epicentro se localizó en el océano Pacífico, a 75 km de la costa del municipio y tuvo una magnitud de 8,1 Mw. Fotografía: Alexander Campos Sandoval.

Datos de ese informe reportan también que Tumaco cuenta con baja conectividad y muy escasa infraestructura financiera; factores en los que figura por debajo del promedio nacional y de las principales ciudades del país.

“La forma de vida de ellos es muy dura” opina Lorena Quiñones, docente de primaria en la vereda El Rompido, sobre los pescadores tumaqueños. “Imagínese: ellos madrugan o se trasnochan para la pesca, o para sacar conchas. Alguna gente quema carbón… O sea, su modo de vida es duro. Lo único que sí tienen es su tranquilidad”.

Otro factor señalado en el informe es una altísima pobreza en el aprendizaje dentro de Tumaco, municipio en el que Quiñones atiende una clase de 16 niños que viajan cada mañana en lancha desde Tumaco y Bocagrande para asistir a la escuela de El Rompido. Es el remanente de una población escolar de 58 estudiantes, que se disolvió entre 2018 y 2022, cuando el mar se llevó el colegio anterior junto con el pueblo entero, del que sobreviven apenas tres casas junto a la orilla de arena escarchada, a algunos metros de donde sucumbió el caserío. Cerca de las edificaciones, de la arena y el mar, crecen limoneros, palmas y árboles de cacao.

El Rompido actualmente cuenta con una escuela primaria para una población estudiantil de 16 niños y niñas de diferentes edades. Fotografía: Manuel José Cárdenas Martínez.

Por estos días (junio de 2025) se comercializa entre los 20 y los 35 mil pesos el kilo de cacao, que don Gobio cultiva en su finca de Vaquería, junto a matas de plátano, en una tierra ancestral que en algún momento perteneció a sus padres. De ella se fue hacia el antiguo Bocagrande y a ella volvió tras el maremoto del 79. Con los granos húmedos que el veterano pescador seca y despulpa, llegan unos pesos extra que completan el salario.

El Memorando Económico del País, también elaborado por el Banco Mundial, asegura que una política deseable para el desarrollo económico es “promover la movilización interna”, e incluso subsidiarla, para las personas que buscan empleo. Esto se traduce en que se busque, activa o pasivamente, que los habitantes de la ruralidad se desplacen a los centros productivos, para concentrar la fuerza de trabajo.

“Para irme a otra parte, no sé cómo está la cosa, no me puedo ir metiendo nomás. Aquí el sancocho lo tenemos, pobremente; aquí no aguanta hambre nadie”, expresa don Gobio, en una afirmación que nuevamente recoge el sentir de su comunidad.

El Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, que agrupa a las comunidades étnicas al sur de Tumaco, luchó por el reconocimiento de su territorio y recibió la titulación colectiva de 46.000 hectáreas en 2003, luego de sufrir los estragos de la violencia paramilitar. Tras esa lucha resulta difícil pensar que la comunidad decida emigrar.

Un pescador exhibe el ejemplar más grande que cazó al lado de su familia en Bocagrande, Tumaco. Fotografía: Manuel José Cárdenas Martínez.

Por el contrario, la iniciativa turística que impulsa el Consejo aparece como una respuesta para que los lugareños se apropien de la riqueza natural que los rodea, y puedan ofrecerla a los visitantes.

De hecho, durante la estadía en las playas de Bocagrande, don Gobio podría actuar como guía, pues fue capacitado por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) como emprendedor en desarrollo de actividades turísticas en espacios naturales, dentro de un grupo de 40 personas que ahora acompañan a los visitantes a vivir distintas experiencias en la región.

Gregorio Montaño (conocido por la comunidad como don Gobio) exhibe su diploma, que lo certifica como emprendedor en desarrollo de actividades turísticas. Fotografía: Manuel José Cárdenas Martínez.

Experiencias más allá de la playa

¿Qué sienten los locales cuando capturan cangrejos por primera vez? Sabina Landázuri, lideresa de la vereda Vaquería Colombia Grande, confiesa: “algunos me mordían porque no sabía la técnica”. Caso similar a la captura de la piangua, “al principio uno mete la mano como en cualquier parte y, no sabe directamente dónde es, entonces se mete espinas”, cuenta entre risas.

Estos aprendizajes ahora se ofrecen dentro de las experiencias que aproximan al turista al modo de vida de las comunidades locales. La ruta del cangrejo, de la piangua, o de la jaiba, llevan de la mano al visitante en todo el recorrido, desde enseñarle a capturar y transportar a estos crustáceos, hasta el proceso culinario y el disfrute gastronómico. Un proceso tradicionalmente protagonizado, de principio a fin, por mujeres.

También se ofrece la posibilidad de aprender y ejecutar el proceso de pesca artesanal, tal como en las playas se puede practicar la pesca deportiva.

A diferencia de las veredas vecinas como Bocagrande, El Rompido y Papayal, Vaquería no está frente al mar, sino frente a un espeso bosque de mangle, de donde se recolectan las mencionadas especies que son fuente de sustento para 130 familias. Esta ubicación los ha mantenido a salvo del fenómeno erosivo que consume otras locaciones rurales de Tumaco.

Vista Satelital de la vereda Vaquería Colombia Grande. Imágenes tomadas de ArcGIS World Imagery Wayback.

La iniciativa de experiencias turísticas opera a través de la Asociación Mujeres María del Mar, que permite al colectivo femenino de Vaquería tener una fuente alterna de ingresos a través de la elaboración de artesanías, labor como guías y preparación de platos típicos.

Esta alternativa permite paliar de alguna forma el endulzamiento del manglar, que ocurre durante las crecidas del río Mira, dos o tres veces al año. Un fenómeno que espanta temporalmente a los crustáceos y las conchas, que prefieren el agua bajo los mangles porque es más salada.

Durante estas experiencias el visitante se aproxima al manglar, un ecosistema que desaparece en el mundo mucho más rápido que otros tipos de bosque, con una pérdida de entre el 20% y el 35% durante el último medio siglo.

Una espesa barrera de manglar ofrece sustento y protección a los habitantes de la vereda Vaquería Colombia Grande. Fotografía: Manuel José Cárdenas Martínez.

El así llamado turismo rural comunitario se presenta como una alternativa sostenible que aprovecha un envidiable capital natural para luchar contra las condiciones económicas adversas de la región Pacífica, como lo recomendó en un informe el Banco Mundial.

Además, abre para la comunidad de otras veredas la posibilidad de pensar sus actividades económicas desde la recia protección del manglar, antes que desde la impredecible belleza de la playa.

Tradición gastronómica también en movimiento

En el Pacífico, Tumaco es conocido por su riqueza gastronómica, históricamente relacionada con la sostenibilidad de las comunidades locales. En los platos típicos se cuentan especies de pescado de mar y río, mariscos, y diversas preparaciones autóctonas con arroz, plátano, chontaduro y coco. Además, su plato insignia es el cangrejo azul, típico de la región.

Carmen Buila, administradora y cocinera del Hotel y Restaurante Los Mellizos, rememora nostálgicamente que aprendió de su abuela a preparar el reculambai, un pequeño crustáceo que solía habitar las playas cercanas a su casa en el Bocagrande viejo. “Mi esposo los agarraba y se hacían en ceviche, o fritos. Se servían con ají y patacones. A la gente le gustaba mucho, nosotros éramos los únicos que vendíamos el plato acá”.

Sin embargo, apunta que tras un derrame de petróleo ocurrido en 1998 en costas ecuatorianas, la especie dejó de verse en el volumen común: “la playa se invadió de eso y como que se murieron, o se alejaron, pero ya no se volvió a conseguir por acá”.

Estos testimonios muestran cómo en la gastronomía local encontrarás también la historia de la comunidad, y los cambios que experimentan el territorio y su biodiversidad.

El carapacho de cangrejo es la especialidad de Carmen. Se trata de la carne del crustáceo, cocida, sazonada y presentada dentro del caparazón, cuya cima finalmente se fríe o se gratina. Según explica, después de esta preparación los platos más apetecidos son el arroz marinero y la piangua encocada.

Sobre esta última especie, comúnmente hallada dentro de su concha en los tupidos manglares de Tumaco, el veterano pescador Víctor Salazar cuenta, desde su hogar en la vereda El Rompido: “la concha ahorita está muy agotada, ya casi no se consigue. Anteriormente una persona sacaba de 400 a 500 conchas diarias. Hoy en día hay personas que sacan 25 o 30. No saca más porque la verdad es que no hay”.

La piangua es uno de los platos más apetecidos de la región. Fotografías: Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera.

En diciembre de 2023, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) reglamentó una veda rotativa de dos meses en cinco bancos de extracción de piangua en Tumaco.

Además, Freddy Caicedo, líder del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera (CCBMF), explica que se viene sensibilizando a pescadores y recolectores respecto a la talla mínima permitida, para prevenir la disminución de las especies:

“Si nosotros vamos a capturar un pargo, un gualajo o una lisa, que son los pescados que más se ven aquí, necesitamos que estas especies estén en sus óptimas condiciones de aprovechamiento; que no vayan a estar todavía sin fertilidad. La mayoría entran a dejar sus huevos y sus crías acá. Entonces, si nosotros pescamos con una malla de dos pulgadas, o de pulgada y media, vamos a afectar, porque vamos a coger una cría que apenas quiere dar huevos y apenas quiere dar hijos”.

Carmen asegura que cuando primaba la pesca artesanal se veía una abundancia de corvina que ahora no existe, pues “ahorita echan unas mallas gigantes allá afuera los barcos, y a veces maltratan hasta el pescado pequeñito, que no lo utilizan, entonces va de nuevo al agua”. Cabe anotar que entidades públicas respaldadas por la FAO buscan fortalecer el rol de la pesca artesanal en Tumaco y convertirlo en un ‘Puerto Azul’, un novedoso concepto que implica promover una relación sostenible entre puerto y ciudad, integrando el desarrollo económico, la inclusión social y el cuidado ambiental.

Como se ve, hay iniciativas en marcha ante cada conflicto de sostenibilidad que amenaza la soberanía alimentaria y, en consecuencia, la gastronomía local. Exceptuando, sin embargo, uno que parece imposible de administrar: el movimiento de playas. Testimonio de esto es que en Bocagrande, donde opera el Hotel y Restaurante Los Mellizos, no se volvió a encontrar el pateburro, un exquisito caracol que se utiliza en cazuelas y arroz marinero:

“Era mucho, se conseguía en cantidad por aquí. Ahora ya no, pues desde que se abrió aquí la bocana se empezó a llenar de arena todo lo que era barro. Y ellos se dan en donde está el barro”, concluye Carmen.

Romper el molde

“Acá tuve a diez niñas de la Universidad Javeriana” recuerda Gloria Palacios de Murillo, administradora del Hotel y Restaurante María del Mar. “Una me decía que la mamá estaba preocupadísima, ‘pegada de un palo’. Yo le dije, ‘No, dígale a su mamá que mire todas estas riquezas, y que venga también y conozca lo que nosotros tenemos’. Esa es la idea: tú vienes y ya después puedes decir, ‘yo fui a Tumaco y vea, no fue nada de lo que ustedes dicen’”

El imaginario negativo que Gloria pretende combatir fue abordado en 2020 por Diego Fernando Martínez Caldas, quien, para titularse como administrador de empresas turísticas y hoteleras en la Universidad Externado de Colombia, exploró en su trabajo de grado la posibilidad de desarrollar una ruta gastronómica en Tumaco.

Para su trabajo, Martínez entrevistó a cocineros de restaurantes representativos del municipio. Dos de ellos coincidieron en que los medios de comunicación impactan negativamente en la imagen de Tumaco como destino turístico, debido a la cobertura centrada en el conflicto y la inseguridad. “La gente que quiere venir, escucha eso y no viene. Por eso el turismo ha bajado acá”, asegura una de las entrevistadas.

Para corroborar tal idea sobre el rol de los comunicadores, consolidamos para este trabajo una base de datos con publicaciones en la web de los 31 principales medios del país, incluyendo televisión, radio y prensa, que mencionaran a Tumaco en su titular o sumario. Abarcamos un período de 30 meses, de enero de 2023 a junio de 2025, y encontramos que cerca de la mitad de las noticias abordó temas de violencia, conflicto e inseguridad, mientras apenas una cuarta parte presentó una perspectiva optimista y habló del municipio como destino turístico.

Cabe anotar que en dicha cuarta parte se destacan los medios públicos y regionales, mientras los medios masivos y de cobertura nacional tienden a privilegiar temas de orden público, o a cubrir la respuesta estatal a los conflictos (de allí el 32,4% restante).

“No vamos a decir que no”, dice con relación a que sí se han registrado eventos complejos Freddy Caicedo, líder del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, quien dinamiza la iniciativa turística en las veredas de Tumaco. “Hay cosas que se presentan en Colombia, como en todas partes, pero nosotros gracias a Dios no hemos tenido un tipo de conflicto que haya puesto en riesgo a alguien. Esta es una playa que está muy cerca a Tumaco, entonces hemos tenido también vigilancia del almirante, del ejército y de la fuerza pública”.

Según la Dirección General Marítima de la Armada Nacional, al cierre de la pasada temporada decembrina, la movilización turística por vía marítima en Tumaco incrementó un 25% respecto al mismo período del año anterior. Los locales confían en que durante el avistamiento de ballenas, comprendido entre julio y agosto, se viva un movimiento igual de importante.

Pese a los conflictos latentes que azotan al Pacífico colombiano, como a buena parte del país, las recomendaciones de seguridad para visitar las playas de Tumaco son las mismas que blogs y sitios especializados enlistan para visitar Cartagena u otros sitios de interés en territorio nacional. Además, una valiosa medida es apegarse a la comunidad local, pues como explica Freddy:

“Nosotros buscamos que nuestros clientes lleguen aquí a la isla, y ya somos nosotros los encargados de su cuidado. Siempre andamos con ellos en las faenas de pesca, en los territorios, caminando los senderos ecológicos. Siempre estamos pendientes del cuidado y de que estén bien”.

Esta pieza periodística es resultado de las Becas del Taller: ‘Brechas y oportunidades: narrativas periodísticas para la equidad’, otorgadas por la Fundación Gabo en alianza con el Banco Mundial.